2025年に鳥獣保護管理法が改正され、市街地での緊急銃猟が可能になるなど、地域の安全対策が大きく前進しました。一方で、誤った駆除や無許可の対応には法的リスクも伴います。

本記事では、改正のポイントから相談窓口、違法駆除の注意点まで、いざという時のために情報を網羅的に解説します。

鳥獣保護管理法とは?基本の仕組みと目的

鳥獣保護管理法は、野生動物の保護と人間生活の安全を両立させるための法律です。

絶滅の恐れがある種の保護だけでなく、農作物被害や人身事故を防ぐための管理も含まれています。環境省が定める基本方針のもと、都道府県や市町村が地域の実情に応じた対策を講じています。

狩猟・有害鳥獣駆除・緊急銃猟の違い

鳥獣の捕獲には目的や手続きに応じて3つの制度があります。それぞれの違いについて表にまとめました。

| 狩猟 | 有害鳥獣駆除 | 緊急銃猟 | |

|---|---|---|---|

| 目的 | 資源活用・趣味・管理 | 農林業被害・生活環境の保護 | 人身被害の防止・緊急対応 |

| 実施主体 | 狩猟免許保持者 | 自治体の許可を受けた者 | 自治体または委託を受けた者 |

| 必要な資格・許可 | 狩猟免許+狩猟者登録 | 狩猟免許+有害鳥獣捕獲許可 | 狩猟免許+自治体の委託または判断 |

| 実施可能な時期 | 狩猟期間内のみ | 通年(自治体の判断による) | 緊急時のみ(人身被害の恐れがある場合) |

| 対象鳥獣 | 狩猟鳥獣(指定種) | 有害鳥獣(被害を与える種) | 危険鳥獣(クマ・イノシシなど) |

| 実施場所 | 狩猟区域(山林など) | 被害発生地域(農地・住宅地など) | 市街地含む生活圏 |

| 安全対策の義務 | 一般的な猟銃使用ルールに従う | 自治体の指導に従う | 警戒区域の設定・住民周知が必須 |

▶関連記事「有害鳥獣駆除とは?対象動物・申請方法・地域の取り組みを解説」

2025年の法改正で何が変わったのか

近年ではクマやイノシシの市街地出没が相次ぐことが多くみられるようになったことが原因で鳥獣保護管理法が大きく改正されました。それぞれの特徴を見ていきましょう。

- 市街地での緊急銃猟が可能に

- 市町村長による委託制度の新設

- クマ・イノシシ対応の迅速化と安全確保の条件

市街地での緊急銃猟が可能に

改正前

市街地での猟銃使用は原則禁止されており、クマやイノシシが住宅地に出没しても、銃による対応は極めて限定的でした。対応には時間がかかり、住民の不安が長引くケースもありました。

改正後

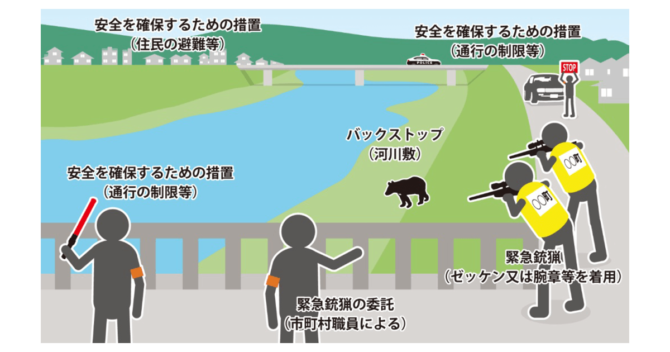

2025年の法改正により、市街地でも一定条件下で緊急銃猟が可能に。市町村が主導して迅速な対応ができるようになり、住民の安全確保と被害防止が現実的な選択肢となりました。

市町村長による委託制度の新設

改正前

緊急銃猟の実施は都道府県レベルの判断が中心で、市町村単位では即応体制を整えるのが難しい状況でした。今までは対応の遅れや連携不足が課題となっていました。

改正後:

市町村長が緊急銃猟の実施を委託できる制度が新設され、地域の猟友会や狩猟免許保持者が迅速に対応可能に。自治体単位での柔軟な判断と即応体制が整いました。

クマ・イノシシ対応の迅速化と安全確保の条件

改正前

緊急対応における安全対策や住民周知は制度上の明確な義務ではなく、現場ごとの判断に委ねられていました。結果として、今までは発砲時の事故リスクや住民の混乱が懸念されていました。

改正後

発砲前の安全確保(警戒区域の設定など)や住民への周知が法的に義務付けられ、緊急対応の迅速化と同時に事故防止の体制も強化。実施者・自治体・住民の連携が前提となる制度へと進化しました。

緊急銃猟の実施条件と自治体の準備体制

ここでは、緊急銃猟を安全かつ迅速に実施するための、法で定められた条件と環境省のガイドラインに沿って進めている体制整備について解説します。

緊急銃猟を実施する4つの条件

実施に必要な条件は以下の4つになります。

- 危険鳥獣が人の生活圏に侵入している、またはその恐れがある

- 人命への危害を防ぐため、緊急対応が必要

- 猟銃以外の方法では迅速な捕獲が困難

- 住民に銃猟による危害の恐れがないよう安全対策が講じられている

環境省のガイドラインと市町村の対応マニュアル

環境省は、緊急銃猟の判断基準や安全対策、捕獲後の対応までを網羅したガイドラインを作成。自治体はこれをもとに対応マニュアルを整備しています。

環境省が示したガイドラインはこちらから確認ができます。

訓練・備品・保険制度などの支援体制

自治体は訓練や備品整備、保険加入などの準備を進めており、国からの交付金や特別交付税措置による支援も受けられます。

駆除を依頼したいときの相談窓口と手続き

鳥獣による被害が発生した際は、自己判断での駆除は避け、まず自治体へ相談することが重要です。ここでは、相談の流れや必要な手続き、緊急時の通報方法についてわかりやすく解説します。

市町村への相談の流れ

鳥獣による被害が発生した際の相談・対応の流れは以下の通りになります。

- 鳥獣による被害を確認

- 市町村の担当窓口へ相談(電話・窓口・Web)

- 担当者による現地確認・被害状況の把握

- 必要に応じて「有害鳥獣駆除」または「緊急銃猟」の判断

- 許可・委託手続き(自治体→実施者)

- 実施者による駆除・安全確保

- 終了報告・住民への周知・再発防止策

相談前に確認したいチェックリスト

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 被害の内容を記録したか | 日時・場所・被害の種類(農作物、人身、建物など) |

| 発生場所は市街地か山間部か | 緊急銃猟の判断に影響します |

| 市町村の相談窓口を把握しているか | 地域の環境課・農政課などが窓口です |

| 写真や動画などの証拠があるか | 現地確認の参考になります |

| 周辺住民にも被害が出ているか | 地域全体での対応が必要な場合も |

| 緊急性があるか(人身被害の恐れ) | 警察や自治体への即時通報が必要です |

緊急時の通報と対応フロー

クマやイノシシが市街地に出没した場合は、すぐに市町村や警察に通報してください。治体が現地確認を行い、緊急銃猟の実施を判断します。

勝手に駆除してしまった場合のリスクとは

鳥獣による被害があっても、許可なく駆除を行うことは法律違反となる可能性があります。鳥獣保護法や銃刀法に抵触するリスク、罰則、地域トラブルの事例について整理し、正しい対応について解説します。

鳥獣保護法・銃刀法違反の可能性

許可なく鳥獣を捕獲・殺傷する行為は、鳥獣保護管理法や銃刀法に違反する可能性があります。たとえ被害が発生していても、自己判断での駆除は法的に認められていません。

違反が認定された場合、懲役や罰金などの刑事罰が科されることもあり、猟銃の所持許可の取り消しや行政処分につながるケースもあります。地域との信頼関係を損なわないためにも、必ず自治体の指示に従い、正規の手続きを踏むことが重要です。

法改正によって期待される効果と今後の課題

鳥獣保護管理法改正により、緊急銃猟の迅速化や市街地対応の制度化が進み、地域の安全確保に対する期待が高まっています。また、クマやイノシシによる人身被害や農作物被害への対応が現実的かつ柔軟になったことで、住民の安心感や自治体の即応力が向上しました。

一方で、制度の運用には課題も残されています。特に、緊急対応を担うハンターの高齢化や人材不足、報酬制度の不透明さ、安全対策の徹底などは、持続可能な仕組みづくりに向けた重要な論点です。

また、住民との情報共有や地域連携の強化も不可欠であり、制度の実効性を高めるには、自治体・猟友会・住民が一体となった取り組みが求められます。

法改正はあくまでスタートライン。今後は、現場の声を反映した制度改善と、地域ごとの実情に応じた柔軟な運用が鍵となります。

まとめ

鳥獣保護管理法の改正は、地域の安全と自然との共生を目指す大きな一歩です。正しい知識と手続きに基づいた対応が、住民の安心と信頼につながります。被害に悩む方は、まず自治体に相談し、適切な対応を進めましょう。

狩猟に関するご相談は、ぜひシューティングサプライにお任せください。あなたの狩猟ライフをサポートするため、専門知識を持ったスタッフが丁寧にご案内します。

▶関連記事「【狩猟動物】代表的な10種とおすすめの狩猟方法を銃砲店が解説」

狩猟のギモン、YouTubeでお答えします

シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。

「鹿を仕留める時のコツはある?」

「銃の値段が違うと何が違うの?」

「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」

上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

コメントを残す