広大な自然に恵まれた北海道は、狩猟愛好家にとってまさに理想郷です。特にエゾシカ猟は、その規模と奥深さから多くの人々を魅了しています。

本記事では、北海道ならではの狩猟文化、ジビエの魅力、そして「流し猟」に代表される独特の狩猟スタイルを深掘りします。

さらに、北海道で安全かつ適切に狩猟を楽しむための、狩猟期間や鉛弾規制といった重要なルール、狩猟者登録の申請方法、捕獲物の取り扱い、危険動物への対応策、そして猟友会の役割と必要な装備についても詳しく解説します。

北海道の狩猟文化と魅力

①大型の獲物と狩猟の奥深さ

エゾシカは日本国内最大の陸上動物の一つであり、その体格から得られる食肉量も多いことが強調されています。

体長(鼻先から尾の先までの長さ)は約1.5~1.9メートル、体重は最大でオスでは150キログラム、メスでは90キログラムを超えます。

また、臆病でありながら学習能力が高く、簡単に捕獲できないことから、「捕獲までの過程を自らの知恵と工夫で楽しむことができる動物ともいえます。」と、狩猟そのものの面白さが述べられています。

②高品質なジビエ

エゾシカ肉は低脂肪・高タンパクで栄養価が高く、国内他地域のシカ肉に比べて体格が大きいため、多様な料理に活用できる魅力があると紹介されています。

栄養価も高く、国内の他の地域のシカに比べ、体格が大きいことから、食肉にされる各利用部位も大きな塊となり、多様な調理方法を試すことができるなど、他にはない魅力を持ちます。

近年ではメスジカの狩猟期間延長により、柔らかく臭みの少ない肉質が再評価されています。また、地域振興の一環として、地産地消の取り組みも広がっています。ただし、狩猟で得た肉の取り扱いには食品衛生法の許可が必要であり、自家消費の場合でも十分に加熱する必要があることが注意喚起されています。

狩猟で取った肉は、食品衛生法の食肉処理業の許可を得た食肉加工施設で処理されたもの以外は、食肉としての販売や料理店や旅館等で提供する調理品には使用できませんので、注意してください。

また、自家消費(自ら捕ったシカを自宅で調理し、食す)場合でも、健康を害する細菌などが付着していることもあるので、よく火を通し、生食は絶対しないでください。

③北海道ならではの自然環境

広大な大自然の中で野生動物の息吹を感じながら狩猟ができることが、北海道でのエゾシカ猟の最大の魅力として挙げられています。

北海道は、エゾシカのほか、ヒグマやタンチョウなどを育む広大な森林や湿原を有し、その大自然全体が魅力であり、エゾシカ猟を行うベースともなっています。

エゾシカ猟の楽しみは、こうした北海道の広大な空間の中で、自然と人の営みの関係を知りながら、野生の息づかいを感じることができることに尽きます。

本州では見られない牧歌的な風景も魅力の一部です。

④流し猟の普及

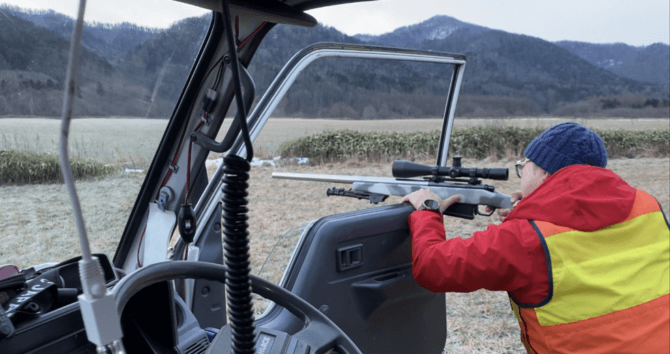

北海道では、車両を利用して広範囲を移動する「流し猟」が最もポピュラーなエゾシカ猟の方法です。

北海道では、車両を利用して広い範囲を移動しながらエゾシカを発見し、狩猟を行う「流し猟が最もポピュラーなエゾシカ猟の方法です。

これは広大な大地で効率的に捕獲し、迅速に処理場へ移動するために有効です。ただし、車内や路上からの射撃は禁止されています。

北海道で狩猟をはじめるために知っておくこと

狩猟を楽しむには、事前の準備とルール厳守が不可欠です。狩猟期間中に各都道府県で狩猟を行う場合、狩猟期間ごと、そしてお持ちの免許種別ごとに、狩猟を行う都道府県での狩猟者登録が義務付けられています。

加えて、鳥獣保護管理法をはじめとする関連法令を遵守し、事故や違反のない安全な狩猟を行うための多くの注意事項があります。

①北海道の狩猟期間について

北海道での狩猟期間は、地域によって異なります。

- 北海道全域(西興部村猟区・占冠村猟区を除く): 10月1日から翌年1月31日まで

- 西興部村猟区・占冠村猟区(一部除外区域を除く): 9月15日から4月15日まで

※エゾシカの狩猟期間および可猟区域は別途定められていますので、ご注意ください。

北海道で「猟区」にて狩猟の場合は、必ずガイドさんがつきますが、それ以外はガイドさんがつかないのが基本です。ガイドしてもらう場合は、フリーのガイドさんを予約し、北海道を知らない方はまずは「猟区」をお勧めします。いきなり一人で北海道に出猟(猟区以外で)は無謀なため注意が必要です。

②地権者へ事前の許可

北海道は広いので、つい狩猟者本人も気分が大きくなりがちですが、狩猟する場所はほとんどが民有地か国有林、道有林です。民有地は他人の土地ですので「必ず」地権者に許可を取ってから狩猟や侵入するようにしてください。

特に畑や牧草地が多く、それは生活の為に育てているものです。自分の家の家庭菜園に勝手にずかずかと入るようなもので、誰もが気分が悪くなると思います。最近その手の案件で非常にトラブルが多いです。国有林や道有林も入林禁止区域が点々としているので事前に入林可能かの確認が必要です。

③鉛弾の使用・所持に関する規制

北海道では、エゾシカ捕獲を目的とした鉛弾の使用・所持が禁止されています。

これは、鉛弾による猛禽類の鉛中毒を防ぐためです。

たとえば北海道に冬に飛来する気象猛禽類のワシなどが、エゾシカの体内に残る鉛弾のかけらを肉と一緒に飲み込むで、鉛中毒を起こす例がありました。

したがって北海道では、環境保護と安全対策のため、鉛弾の使用と所持に関して独自の厳しい規制を設けています。

- 2004年10月以降

原則として、鉛ライフル弾と粒径が7mm以上の鉛散弾の使用が禁止されています。これに違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

- 2014年10月以降

北海道エゾシカ対策推進条例により、上記の使用禁止に加え、エゾシカを捕獲する目的での鉛弾の所持も禁止されました。違反した場合は、3月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

狩猟を行う際は、これらの鉛弾規制を十分に理解し、必ず非鉛弾を使用するようにしましょう。

④狩猟者登録の申請について

北海道で狩猟を行うには、各年度ごとの北海道の狩猟者登録が必要です。手続き方法や期間が変更される可能性があるため、最新情報の確認が重要です。

狩猟者登録の申請受付は、例年8月下旬から9月上旬に開始されます。申請に必要な書類、具体的な申請方法、および窓口の詳細については、狩猟を行う各(総合)振興局保健環境部環境生活課自然環境係へ直接お問い合わせください。

⑤捕獲した鳥獣は必ず持ち帰る

北海道環境生活部自然環境課からの通達によると、狩猟で捕獲した鳥獣や採取した鳥類の卵をその場に放置することは、鳥獣保護管理法で禁止されており、違反すると30万円以下の罰金が科せられます。 捕獲物等は必ず持ち帰ることが原則です。

また、捕獲物の搬出が困難な場合に埋設処理を行うことも、廃棄物処理法に抵触する可能性があるため注意が必要です。

ただし、以下の場合は例外として放置が認められます。

- 持ち帰りが困難かつ埋設も困難な場合

地形、地質、積雪などのやむを得ない要因により、捕獲物を持ち帰ることや、生態系に影響を与えない方法で埋めることが困難な場合。例えば、崖に落ちた場合や、凍土で埋設ができない場合などです。

- 過失なく捕獲物の行方が不明な場合

努力しても捕獲物の場所を特定できなかった場合を指し、故意に捜索を怠った場合は該当しません。

- 特定鳥獣の農地・林地への放置

モグラ科とネズミ科の鳥獣に限り、農地や林地に放置することが認められています。

- 漁業活動での意図しない捕獲

漁業中に偶然捕獲した鳥獣をその場で放す場合。

これらの規則は、鳥獣の保護管理と適切な廃棄物処理を目的としています。狩猟を行う際は、関係法令を遵守し、環境への配慮を徹底することが求められます。

【参考:捕獲物の放置禁止に係る留意事項】

⑥ヒグマなど危険動物への対応

ヒグマに遭遇した場合の対処法は、距離や状況に応じた行動が大切です。

最も重要なのは、どのような状況でも「落ち着くこと」です。

- 全般的な注意点

- 子グマには絶対に近づかないでください。近くには必ず親グマがおり、我が子を守るために母グマが突進してくる危険性があります。

- 走って逃げないでください。ヒグマは素早く動くものに反応し、追いかけてくる可能性があります。ヒグマは時速60kmで走ることができます。大声でわめく行動も、クマを更に怯えさせ、防御的な攻撃を誘発する可能性があります。

- 状況別の対処法

- 距離が離れている場合(100m程度):

- クマがこちらに気付いていない場合は、気付かれないようにその場から離れます。

- クマがこちらに注目している、または気付いているが無視している場合は、クマの様子を見ながら静かにゆっくりとその場から離れます。

- クマがゆっくりと近づいてくる場合、人間だと知らせるために、石や倒木の上に上がり、大きく腕を振りながら穏やかに声をかけます。

- こちらに気付いていて、ゆっくりと近づいてくる場合(稀なケース)は、興味本位または捕食目的の可能性もあるため、車内や屋内などに退避します。もし距離が50m以内で明らかに人を意識して接近を続け、逃げ場がない場合は、強気に対応し、倒木や石の上に立って自分を大きく見せ、大きな声や音で威嚇します。複数人でいる場合はまとまって行動し、クマ撃退スプレーや棒など武器になりそうなものを準備します。

- 突発的な遭遇(20~50m):

- クマが立ち上がる、またはひょっこり出てきた場合は、慌てずにゆっくり両腕を上げて振り、穏やかに話しかけながら、万が一の突進に備えてクマとの間に立ち木などが来るように静かに移動します。クマが立ち上がったり鼻をヒクヒクさせたりするのは相手を確認するための行動です。

- 上記の対応を行ってもクマがこちらを無視している場合は、クマから目を離さないように(ただし睨みつけずに)ゆっくりとクマから離れます。

- 上記の対応を行ってもクマが立ち去らない場合は、立ち去らない理由がないか付近を冷静に観察し、ゆっくり離れます。急な動きはクマを興奮させるので避けてください。

- 突発的な遭遇(20m以下):

- 落ち着いて、静かに、走らないことが非常に重要です。ゆっくり両腕を上げて振り、穏やかに話しかけます。すぐそばに障害物(立木など)があれば、クマとの間にそれを置く位置に静かに移動します。クマ撃退スプレーの準備も推奨されますが、多くの場合、その余裕はないでしょう。ほとんどの場合、唖然として立ちすくむと、クマの方が逃げていくと述べられています。

- 距離が離れている場合(100m程度):

- クマが突進してきた場合

- 突進の多くは威嚇突進(ブラフチャージ)です。威嚇突進の場合、クマは途中で止まり、地面を叩くなどした後、後退することが多いです。この場合は、落ち着いて穏やかに声をかけながら、クマとの間に障害物を置くようにゆっくり後退します。クマ撃退スプレーの噴射準備をします。

- 突進が止まらず3~4mの距離まで迫ってきた場合は、本当の攻撃の可能性があります。

クマ撃退スプレーがあれば、クマの目と鼻めがけて全量を噴射します。スプレーがない場合や効かなかった場合は、その場に倒れこんで防御姿勢をとります。防御姿勢は、うつ伏せになって顔と腹部を守り、首の後ろに手を回して保護します。

バックパックがあればプロテクターになります。転がされても、その勢いで元の姿勢に戻るようにします。

猟友会の役割と意義

そもそも猟友会とはどんな組織なのか

日本の狩猟を支える「猟友会」は、全国組織である「一般社団法人 大日本猟友会」を頂点に、各都道府県の「都道府県猟友会」、そして市町村単位の「支部猟友会」または「地区猟友会」という階層構造を持つ狩猟者の団体です。

狩猟者は地域の支部(地区)猟友会に加入することで、各都道府県猟友会、ひいては大日本猟友会の会員となります。

会員区分は、第一種・第二種銃猟、網猟、わな猟の免許種別に応じて分かれています。近年は青年部や女性会員も増加傾向にあります。

猟友会は狩猟のコミュニティ

猟友会は、会員に対して多岐にわたる支援と交流の機会を提供しています。特に、地域支部(地区)のベテラン猟師が、狩猟技術や事故防止に関する指導・相談役となり、初心者や経験の浅い会員の成長をサポートします。

時には獲物を囲んでの懇親会も開かれ、会員間の親睦を深める場となっています。これにより、「狩猟の達人」との貴重な出会いが期待でき、安全かつ適切な狩猟の習得に繋がります。

また、猟友会は狩猟を通じた社会貢献、環境への配慮、そして捕獲された鳥獣の有効活用であるジビエ利用の推進も目指しています。これらの活動を通じて、地域社会における狩猟の理解促進と、持続可能な狩猟文化の発展に貢献しています。

(参考:一般社団法人 大日本猟友会)

北海道の狩猟に必要な装備

北海道では「流し猟」がよく行われます。車で林道などを走行しながら獲物を探す狩猟方法です。この独特のスタイルに合わせて、事前の準備から当日の装備まで、いくつかの重要なポイントがあります。

①銃器と装弾

想定される射撃距離は50mから100mが多いため、この距離で高い命中精度を誇るハーフライフル銃が推奨されます。

重要なのは装弾で、北海道ではワシ類の鉛中毒対策として鉛弾の使用が規制されているため、非鉛のスラッグ弾を必ず使用してください。

ライフル銃の場合も非鉛弾を用意する必要があります。本州で大物猟に使われるバックショット(BB弾)は、エゾシカ猟には不向きなので注意しましょう。

また、バックショットはBB以上の装弾を指し、ほとんど鉛規制に引っかかる大きさです。跳弾の可能性が非常に高いので大日本猟友会でも使用を控えるようお達しが回ってます。散弾の場合はスラッグ弾を強くお勧めします。

②照準器と射撃補助具

スコープは3~9倍程度の可変倍率が最適です。慣れないうちは近距離のシカを高倍率で捉えるのが難しいため、可変倍率が有効です。

開けた場所での射撃チャンスが多いため、バイポッド(二脚)があると射撃が安定し、命中率向上に役立ちます。ガイドも用意していますが、使い慣れたものがあれば持参を推奨します。

③その他の携行品

シカ回収時には銃を携行するため、負い革(スリング)や、素早く銃を取り出せる布製カバーまたはソフトガンケースがあると便利です。

解体に必要な専門的な道具はガイドが用意してくれるので、入猟者は普段お使いのアウトドアナイフ程度で十分です。

④服装

服装は流し猟であっても、忍び猟であっても、必ず「目立つ猟装」であることが重要です。流し猟でも回収等で入林することがあるため、目立つ猟装を心がけましょう。

入林時に周囲に溶け込む服装をしていて他の狩猟者に誤射されても、目立つ服装をしていない撃たれた方が悪い…ということにもなりかねず保険の対象にならない可能性も出てきます。

秋の紅葉時なら「青系」の服装、冬季間なら「赤・橙系」の服装等、季節と入林予定地の状況を良く考え、必ずだれが見ても人間だ、という格好が一番重要です。猟友会員は支給のベストと帽子を装着して狩猟が前提となります。

狩猟のギモン、YouTubeでお答えします

シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。

「鹿を仕留める時のコツはある?」

「銃の値段が違うと何が違うの?」

「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」

上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

コメントを残す